Общие вопросы квалификации получения взятки. Получение взятки проблема квалификации Виды и варианты взяток

Взяточничество является одним из наиболее опасных и распространенных преступлений, предусмотренных гл. 30 УК РФ. Общественная опасность анализируемого преступления состоит в том, что данная форма коррупционного проявления подтачивает основы власти и управления, дискредитирует и подрывает их авторитет в глазах населения, ущемляет конституционные права и интересы граждан, разрушает демократические устои и правопорядок, извращает принципы законности, препятствует проведению экономической реформы.

Опасность данного преступления обусловливается также тем, что оно зачастую связано с другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Нередко оно оказывает непосредственное содействие проявлениям организованной преступности, которая парализует нормальное функционирование хозяйственной и управленческой системы государства.

Основной объект преступления - общественные отношения в сфере обеспечения нормального функционирования законной публичной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Уголовный закон определяет предмет рассматриваемого преступления собирательным понятием «взятка» и содержит указание на ее разновидности в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера.

Объективная сторона преступления состоит из признаков, к числу которых, в частности, относятся:

- а) получение лицом лично или через посредника взятки;

- б) получение ее за выполнение определенных действий (бездействие) должностного лица в пользу взяткодателя или представляемых им лиц.

Получение взятки предполагает получение ее не только должностным лицом, но и иными близкими виновному лицами с его согласия. Согласно п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе», если имущественные выгоды предоставлены родным и близким должностного лица с его согласия либо если он не возражал против этого и использовал свои служебные полномочия в пользу взяткодателя, действия должностного лица следует квалифицировать как получение взятки. При этом в приговоре суду следует указывать, за выполнение каких конкретных действий (бездействие) должностное лицо получило взятку от заинтересованного лица.

Получение взятки через посредника означает, что лицо использовало при ее получении посреднические услуги, с тем чтобы надежнее завуалировать совершенное преступление. Уголовная ответственность посредника во взяточничестве в зависимости от конкретных обстоятельств по делу и его роли в получении должностным лицом взятки наступает, когда посредник является соучастником должностного лица в совершении анализируемого преступления (п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. №6).

Получение взятки должностным лицом, исходя из законодательной формулировки, обусловлено выполнением в пользу взяткодателя или представляемых им лиц следующих видов альтернативных действий (бездействия):

- а) входящих в круг служебных полномочий должностного лица;

- б) не входящих в круг служебных полномочий должностного лица, но осуществлению которых виновный может способствовать в силу своего должностного положения;

- в) выражающихся в общем покровительстве;

- г) выражающихся в попустительстве по службе.

Первая форма получения виновным взятки охватывает такие действия (бездействие) должностного лица, которые оно могло или обязано было выполнить в соответствии с возложенными на него служебными полномочиями. К такого рода действиям (бездействию) можно, в частности, отнести принятие решений по кадровым вопросам, распоряжение денежными средствами либо выделение государственных кредитов и т.д.

Действия виновных должны признаваться дачей и получением взятки и в тех случаях, когда условия получения ценностей или услуг хотя специально и не оговариваются, но участники преступления сознают, что взятка вручается с целью удовлетворения интересов взяткодателя. Вместе с тем состав преступления имеет место как в случаях, когда удовлетворяются личные интересы самого взяткодателя, так и когда он представляет интересы третьих лиц. К их числу могут относиться близкие виновному люди либо организации (предприятия, учреждения), от имени и по поручению которых он действует.

Вторая форма действий (бездействия) выражается в способствовании лица в силу своего должностного положения совершению действий (бездействия), не входящих в его служебные полномочия.

В п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. отмечается, что под должностным положением, способствующим совершению определенных действий в пользу взяткодателя со стороны указанных должностных лиц, следует, в частности, понимать значимость и авторитет занимаемой должности, нахождение в подчинении иных должностных лиц, в отношении которых осуществляется руководство со стороны взяткодателя. При этом следует иметь в виду, что использование личных отношений, если они не связаны с занимаемой должностью, не может рассматриваться как использование должностного положения.

Третья форма действий (бездействие) состоит в общем покровительстве.

При покровительстве конкретные действия должностного лица в отношении взяткодателя специально не оговариваются, но участники преступления осознают, что передающиеся материальные ценности или оказываемые услуги имущественного характера вручаются должностному лицу с целью удовлетворения личных интересов взяткодателя или интересов представляемых им лиц, поскольку общее покровительство имеет своей конечной целью совершить или не совершить то или иное действие (бездействие). Например, общее покровительство (протекционизм) может облекаться в конкретные проявления, заключающиеся в необоснованной поддержке подчиненного при продвижении по службе, его поощрении, выдаче незаслуженных вознаграждений и других поощрений, отпуске руководителям и представителям организаций и фирм товаров, пользующихся повышенным спросом, совершении других действий, не вызываемых необходимостью. К общему покровительству относятся и иные действия, не связанные со служебной подчиненностью, осуществляемые с целью возможного совершения выгодных взяткодателю действий в будущем.

Четвертая форма - попустительство по службе - в обязательном порядке должно выражаться конкретно: в необоснованном отсутствии реагирования должностного лица на различные упущения по службе, волокиту, бюрократизм, дисциплинарные проступки, непресечение неправомерных или преступных действий. К попустительству по службе необходимо относить непринятие должностным лицом мер за упущения или нарушения в служебной деятельности взяткодателя или представляемых им лиц, нереагирование на его неправомерные действия и т.д. (п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. №6).

Различают две формы получения незаконного вознаграждения:

- а) взятка-подкуп, когда она получена виновным до совершения в интересах дающего желательного действия (бездействия) и сам факт передачи вознаграждения (или договоренность о нем) обусловливает соответствующее поведение (действие или бездействие) должностного лица;

- б) взятка-благодарность, когда она вручается после совершения должностным лицом соответствующего действия (бездействия). При этом незаконная материальная благодарность-вознаграждение за уже содеянное принимается виновным при отсутствии какой-либо предварительной договоренности об этом вознаграждении, когда виновный совершает должностное действие (бездействие), не рассчитывая на последующее вознаграждение.

В самом УК не проводится разграничение взятки на подкуп и вознаграждение. Закон не требует ни предварительной договоренности между взяткодателем и взяткополучателем о характере и содержании действий, совершаемых за взятку, ни обусловленности действий взяткой. Необходимо лишь, чтобы между дачей взятки и использованием служебного положения была непосредственная связь, т.е. чтобы взятка была получена виновным в связи с действиями, совершенными с использованием должностного положения, и вне зависимости от того, имелась ли об этом предварительная договоренность и были ли действия взяткополучателя заранее обусловлены взяткой.

В соответствии с п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. №6 время передачи незаконного вознаграждения (до или после совершения действия, бездействия в интересах дающего) на квалификацию преступления не влияет. Вместе с тем в практике правоприменительных органов нередко возникает вопрос о разграничении взятки-благодарности и «обычного подарка».

Действующее уголовное законодательство, как и ранее действовавшее, не содержит положений, определяющих размер минимального вознаграждения, отделяющего уголовно наказуемую взятку-благодарность от «обычного подарка».

Вместе с тем вознаграждение должностного лица за выполнение им действия (бездействия) с использованием служебного положения должно расцениваться как уголовно наказуемая взятка независимо от размера в следующих случаях:

- а) если имело место вымогательство этого вознаграждения;

- б) если вознаграждение (или соглашение о нем) имело характер подкупа;

- в) если вознаграждение передавалось должностному лицу за незаконные действия (бездействие).

Если же вознаграждение передавалось должностному лицу (государственному служащему) в знак благодарности за уже выполненное им правомерное действие (бездействие) при отсутствии предварительной договоренности о его совершении, следует руководствоваться положениями ст. 575 ГК, т.е. необходимо, чтобы размер полученного вознаграждения не превышал пяти МРОТ.

Состав комментируемого преступления - формальный, поэтому деяние считается оконченным преступлением с момента принятия взяткополучателем хотя бы части передаваемых ценностей (если они передавались по частям) независимо от того, выполнило ли должностное лицо обусловленные взяткой действия или нет, собиралось оно выполнять эти действия или нет.

Если обусловленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся передать или получить предмет взятки, содеянное следует квалифицировать как покушение на получение либо дачу взятки.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. При этом виновный преследует корыстную цель. Данная цель хотя и не указана непосредственно в законе, но вытекает из самой сущности анализируемого преступления, поэтому является обязательной.

Субъект преступления специальный - должностное лицо.

Не являются субъектами получения взятки работники государственных органов и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, в полномочия которых входит исполнение профессиональных или технических обязанностей, не относящихся к организационно-распорядительным или административно-хозяйственным функциям. Вместе с тем необходимо учитывать некоторые обстоятельства, которые могут повлиять на правовую оценку совершаемого деяния. Если на указанных выше работников будет возложено выполнение организационно-распорядительных или административных обязанностей, то они могут стать субъектами данного преступления.

Под незаконными действиями необходимо понимать неправомерные действия, которые не вытекают из служебных полномочий лица или совершались вопреки интересам службы, а также действия, содержащие в себе признаки преступления либо иного правонарушения. Т.е. это такое поведение виновного, которое выходит за пределы его служебных полномочий, либо хотя и входит в круг полномочий должностного лица, но при данных обстоятельствах не подлежит исполнению, ввиду отсутствия оснований для его совершения. В любом случае это активное или пассивное поведение виновного, связанное с нарушением обязанностей по службе.

Незаконными действия (бездействие) признаются тогда, когда они носят умышленный характер и нарушают нормы, относящиеся к любой отрасли права, т.е. являются правовыми деликтами.

Особо квалифицирующими признаками являются совершение деяний, предусмотренных ч. 2 или 3, лицом, занимающим:

- а) государственную должность Российской Федерации;

- б) государственную должность субъекта Российской Федерации;

- в) должность главы органа местного самоуправления.

В этом случае организатор, подстрекатель и пособник как соучастники этого преступления несут ответственность по ст. 33 и ч. 3 ст. 290 (п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. №6).

Часть 4 предусматривает наиболее строгую ответственность за совершение деяний, предусмотренных ч. 1-3, если они совершены: группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; с вымогательством взятки; в крупном размере.

Получение взятки группой лиц по предварительному сговору будет иметь место в случаях, когда два и более должностных лица заранее договорились о ее совместном получении. При этом не имеет значения, какая сумма была получена каждым из этих лиц. Необходимо лишь установить, что все участники группы являлись должностными лицами. Иные, не являющиеся должностными, лица, входящие в состав группы, должны нести ответственность за соучастие в получении взятки со ссылкой на ст. 33.

Преступление признается оконченным с момента получения взятки хотя бы одним должностным лицом.

Должностное лицо, получившее без предварительной договоренности с другим должностным лицом взятку, а затем передавшее последнему в интересах взяткодателя часть полученного, несет ответственность по совокупности преступлений за получение и дачу взятки.

Соглашение может иметь место перед самым началом выполнения действий, образующих объективную сторону состава преступления, либо может быть отдалено от них каким-то временным отрезком, т.е. на стадии приготовления к преступлению (Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1991. №6. С. 9). Способ соглашения юридического значения не имеет, важно только установить, что сговор касался основных признаков задуманного конкретного преступления.

В число членов организованной группы, объединившихся для получения взятки, могут входить кроме должностных и иные лица, не являющиеся должностными, выполняющие отведенную им роль по обеспечению совершения данного преступления или нескольких преступлений.

Лицо, создавшее организованную группу либо руководившее ею, несет ответственность за все совершенные группой преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники группы несут ответственность как соисполнители преступлений, в подготовке или совершении которых они участвовали. При наличии к тому оснований они несут ответственность согласно ч. 4 ст. 34 как организаторы, подстрекатели либо пособники за деяния, предусмотренные ст. 290 и 291.

Пресечение преступной деятельности на стадии создания организованной группы или группы лиц по предварительному сговору необходимо квалифицировать как приготовление к преступлению по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 4 ст. 290. Получение взятки, сопряженное с ее вымогательством, означает требование должностным лицом передачи ему незаконного вознаграждения в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или предоставления услуг имущественного характера под угрозой совершения действий (бездействия), которые могут причинить ущерб законным интересам граждан либо поставить последних в такие условия, при которых они вынуждены дать взятку с целью предотвращения вредных последствий для их правоохраняемых интересов. Лицо, вымогающее взятку, может высказывать различные угрозы взяткодателю лично либо через посредника или же не высказывать их, но умышленно не выполняя своих прямых функциональных обязанностей и действий, в которых заинтересован взяткодатель, тем самым нарушает права и законные интересы граждан и принуждает их к совершению противоправных действий - передаче незаконного вознаграждения. При решении вопроса о возможности возвращения денег и других ценностей лицу, в отношении которого имело место вымогательство, следует иметь в виду, что если для предотвращения вредных последствий лицо было вынуждено передать вымогателю деньги или другие ценности, то они подлежат возврату их владельцу (п. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. №6). Вымогательство взятки отсутствует в ситуациях, когда виновный требует взятку, угрожая совершением законных действий в отношении взяткодателя, или когда должностное лицо требует взятку, но не подкрепляет это угрозой нарушить законные интересы взяткодателя. Последний квалифицированный вид рассматриваемого преступления по ч. 4 - получение взятки в крупном размере. Он исчисляется в денежном выражении и в соответствии с примечанием к анализируемой норме должен превышать 150 тыс. руб. В случае, если взятка в крупном размере получена частями, но эти действия представляли собой эпизоды одного продолжаемого преступления, содеянное должно квалифицироваться как получение взятки в крупном размере. Если виновный, имея умысел на получение незаконного вознаграждения в крупном размере, по не зависящим от него причинам смог получить лишь часть взятки, содеянное следует квалифицировать как покушение на получение взятки в крупном размере по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 290 УК.

Квалифицированные виды получения взятки установлены в ч. 2 и 3 ст. 290 УК РФ, в которых указаны признаки состава преступления, имеющие повышенную опасность.

Часть 2 предусматривает ответственность за получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие). Признаком, по которому законодатель сделал этот состав квалифицированным, отличающимся от основного состава, является то, что, получение взятки направлено на совершение должностным лицом незаконных действий. Уголовный кодекс не дает определения незаконным действиям, под ними, надо полагать, следует понимать не только уголовно наказуемые деяния, но и совершение дисциплинарных или административных поступков, деяний, за которые предусмотрена гражданско-правовая ответственность.

Пленум Верховного Суда РФ (п. 10 Постановления Пленума ВС РФ) разъяснил, что незаконные действия должностного лица предполагают неправомерные действия, которые не вытекали из его служебных полномочий или совершались вопреки интересам службы, а также действия, содержащие в себе признаки преступления либо иного правонарушения. Таким образом, действия должностного лица могут быть преступными, например, должностной подлог. В данном случае не требуется совершения этих действий для квалификации содеянного как получение взятки, однако, если незаконные действия были совершены, то должностное лицо подлежит ответственности по совокупности преступлений. Действия должностного лица могут и не содержать в себе признаков преступления, но в то же время быть противоправными или противоречить интересам службы. В данном случае дополнительной квалификации не требуется, однако иная ответственность (гражданско-правовая, дисциплинарная) не исключается Динека В.И. Уголовная ответственность за получение взятки // Общество и право в новом тысячелетии: Материалы международной научно-теоретической конференции: В 2 т. Т. 1. - М., 2001. - С. 282..

Таким образом, возможно различное проявление квалифицирующих признаков преступления по ч. 2 ст. 290 УК РФ. В ряде случаев они могут проявиться в совершении должностным лицом действий (бездействия), которые не являются преступными. Это может быть необоснованное предоставление каких-либо материальных благ, сокрытие дисциплинарных проступков взяткодателя, нанесение вреда третьим лицам. Тогда взяткополучатель осуждается по ч. 2 ст. 290 УК РФ и дополнительной квалификации его действий не требуется, однако его привлечение к административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности не исключается.

Еще одним вариантом возможного проявления квалифицирующего признака по ч. 2 ст. 290 является совершение должностным лицом другого преступления. Например, это может быть служебный подлог (ст. 292 УК РФ), самоуправство (ст. 330 УК РФ), привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ). В этом случае преступления образуют совокупность и необходима квалификация каждого преступления.

Часть 3 ст. 290 определяет еще один квалифицированный вид получения взятки - предусмотрена уголовная ответственность за получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Федерации, а равно главой органа местного самоуправления. Квалифицирующим признаком является занимаемая должность взяткополучателя. Законодатель учитывает, что опасность взяточничества повышается за счет более ответственного положения лица, которое имеет гораздо более широкий объем полномочий по сравнению с другими должностными лицами.

Определение таких лиц содержится в примечании 2 к ст. 285 УК РФ. Под лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, понимаются лица, занимающие должности, установленные Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий государственных органов. Примечание 3 определяет лиц, занимающих государственную должность субъектов Российской Федерации, как лиц, занимающих должности, установленные конституциями или уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.

Следует отметить, что ответственность по ч. 3 ст. 290 УК РФ наступает за совершение деяний, предусмотренных как ч. 1, так и ч. 2 этой статьи. Таким образом, ответственность взяткополучателя наступает независимо от характера совершенных действий (бездействия) в пользу взяткодателя.

Особо квалифицированные виды получения взятки определены в ч. 4 ст. 290, которыми являются деяния, совершенные при наличии следующих признаков: группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; с вымогательством взятки; в крупном размере.

Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления (ч. 2 ст. 35 УК РФ). Следовательно, получение взятки группой лиц по предварительному сговору означает ее получение не менее чем двумя должностными лицами, которые достигли сговора между собой до ее получения. Аналогичный вывод содержится в п. 13 Постановления Пленума ВС РФ № 6. Кроме того, необходимо, чтобы каждый из участников группы совершил какие-либо действия в пользу взяткодателя и получил какую-либо часть взятки. Это следует из определения преступления, данного в ч. 1 ст. 290 УК РФ.

Пункт 13 Постановления указывает на то, что преступление должно быть признано законченным с момента получения взятки хотя бы одним из участников группы. Причем не имеет значения, сознавал ли взяткодатель, что в получении взятки участвует несколько лиц.

Определение организованной группы дано в ч. 3 ст. 35 УК РФ. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Главная особенность этого признака состоит в том, что организатор такой группы несет ответственность за все преступления, охваченные его умыслом (ч. 5 ст. 35).

Пункт 15 Постановления Пленума ВС РФ определяет вымогательство как требование должностного лица дать взятку либо передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие условия, при которых он вынужден дать взятку. То есть вымогательство может выражаться в открытом требовании должностного лица. Так, например, П., занимая должность начальника таможенного поста, то есть, будучи должностным лицом, распорядился о перемещении бланков паспортов транспортных средств (ПТС) вместе с журналом их учета и регистрации для хранения в сейф своего служебного кабинета. Используя это обстоятельство, под угрозой создания препятствий в выдаче этих бланков при таможенном оформлении автомашин стал требовать от участника внешнеэкономической деятельности вознаграждение за каждый полученный на таможенном посту ПТС Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 10 сентября 2003 г. № 41п. // Официально опубликован не был. Консультант Плюс..

Вымогательство может выражаться и в завуалированном требовании (постановка гражданина в такие условия, при которых он вынужден дать взятку). Например, организация предоставляет в лицензирующий орган пакет документов, необходимый для получения лицензии, однако инспектор намеренно затягивает время, предъявляет новые требования в отношении документов (в течение этого времени организация не может осуществлять соответствующую деятельность), вынуждая руководителя организации искать возможность заинтересовать инспектора в более быстром решении вопроса.

Необходимо также обратить внимание, что угроза со стороны взяткополучателя совершить в отношении взяткодателя законные действия (в том числе и ущемляющие его интересы) не может рассматриваться как вымогательство Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.М. Лебедева. - М.: Юрайт-М, 2008. -- С. 328.. Не являются также вымогательством действия должностного лица в следующем случае. Заместитель директора фирмы К. обратился в отдел нежилых помещений муниципалитета с просьбой сдать в аренду первый этаж здания, где расположено муниципальное учреждение, для организации там магазина. Начальник отдела отказал в просьбе, мотивируя свое решение отсутствием у фирмы ряда необходимых документов. Чтобы аренда была разрешена, К. передал начальнику отдела 1000 долларов Яни П.С. Взятка и бизнес // Законодательство. - 1998. - № 6. - С. 18.. Поскольку К. хотел получить неположенное, то есть его интерес не был ни законным, ни правоохраняемым, поэтому требование начальника отдела нельзя считать вымогательством.

Таким образом, возможны две формы вымогательства взятки. Оно может быть открытым, когда имеет место четкое и определенное требование должностного лица дать взятку, сопровождаемое угрозой причинения ущерба правоохраняемым интересам гражданина. Взяткополучатель может угрожать совершить незаконные действия (уволить с работы, наложить штраф при отсутствии оснований к этому) либо не совершить законные действия. При завуалированной форме вымогательства должностное лицо ставит гражданина в условия, которые наносят вред его законным интересам (необоснованная длительная задержка в решении важных для него вопросов). Заметим, что вымогательство возможно как до нарушения законных прав взяткодателя, так и в момент уже длящегося нарушения.

Из судебной практики можно привести следующий пример. Судом кассационной инстанции был изменен приговор Астраханского областного суда в отношении Г., осужденного по п. "в" ч. 4 ст. 290 УК РФ. Было установлено, что Г. выявил в ходе проверки индивидуального частного предприятия, принадлежащего Л., нарушения правил торговли продуктовыми товарами (отсутствие сертификата качества), о чем составил протокол. Предприниматель передал Г. деньги после того, как тот уничтожил протокол, т.е. за совершение противоправных действий, а не с целью предотвратить вредные последствия для своих правоохраняемых интересов. Следовательно, квалифицирующий признак "вымогательство" исключен.

Еще одним особо квалифицирующим признаком является получение взятки в крупном размере. Согласно примечанию к ст. 290 УК РФ крупным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей.

Следует подчеркнуть, что в соответствии с п. 9 Постановления Пленума ВС РФ № 6 любой предмет взятки должен получить в приговоре денежную оценку. Это обусловлено тем, что от размера взятки зависит квалификация преступления.

Отличие получения взятки от злоупотребления должностными полномочиями. Уголовная ответственность за злоупотребление должностными полномочиями предусмотрена ст. 285 УК РФ. Уголовно наказуемо использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло за собой существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Главное отличие данного вида преступления от получения взятки состоит в том, что при злоупотреблении должностными полномочиями должностное лицо выполняет свои служебные полномочия, а при получении взятки действия (бездействие) взяткополучателя могут, как быть в рамках служебных полномочий, так и выходить за эти рамки. Помимо этого, для квалификации злоупотребления значение имеет мотив преступления, который является обязательным признаком. Согласно ст. 285 злоупотребление должностными полномочиями должно быть совершено с корыстной или иной личной заинтересованностью. В составе преступления по ст. 290 наказуем уже сам факт получения взятки, и при этом законодатель не принимает во внимание мотив ее получения.

Необходимо отметить, что состав преступления по ст. 285 сконструирован как материальный, т.е. преступление считается законченным с момента наступления общественно опасных последствий. К таковым закон относит существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества и государства. Состав преступления по ст. 290 сконструирован как формальный, т.е. для наступления уголовной ответственности имеет значение сам факт получения взятки, а не наступление общественно опасных последствий.

При анализе содеянного видно, что К., обладая должностными полномочиями по досмотру автомашин, использовал их из корыстной заинтересованности (получение крупных сумм денег, личное обогащение). Очевидно и то, что в результате его действий был нанесен ущерб охраняемым законом интересам государства (нарушение таможенных правил, перемещение крупных сумм валюты без декларирования через таможенную границу России). Следовательно, суд абсолютно верно квалифицировал содеянное - помимо ст. 290 еще и по ст. 285 УК РФ. Именно злоупотребление должностными полномочиями таможенника создало условия для получения взятки.

Таким образом, злоупотребление должностными полномочиями образует самостоятельный состав преступления, и действия лица необходимо квалифицировать по совокупности преступлений как получение взятки и как злоупотребление должностными полномочиями.

Подведем итог данной главы работы.

Предметом взятки могут быть деньги, ценные бумаги, иное имущество или выгоды имущественного характера, под которыми понимаются оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате услуги, например предоставление санаторных и туристических путевок; производство ремонтных, строительных и других работ.

Непосредственным объектом получения взятки являются общественные отношения, составляющие содержание нормальной, в соответствии с законом, деятельности конкретного звена государственного аппарата или аппарата местного самоуправления.

Объективная сторона получения взятки выражается: а) в действиях (бездействии) должностного лица в пользу взяткодателя или представляемых им лиц; если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица; б) в способствовании указанным действиям (бездействию) в пользу тех же лиц со стороны должностного лица в силу его должностного положения; в) в общем покровительстве или попустительстве по службе по отношению к взяткодателю и представляемым им лицам; г) в совершении должностным лицом незаконных действий либо в его противоправном бездействии в пользу указанных лиц.

Субъектом получения взятки является должностное лицо. Субъективная сторона получения взятки характеризуется виной в виде прямого умысла и корыстной целью.

Особенность данного состава преступления состоит в том, что взятка может быть получена как за незаконные действия (бездействие) должностного лица, так и за действия (бездействие), которые входят непосредственно в его компетенцию, и должностное лицо было вправе в установленном порядке выполнить в пользу взяткодателя или представляемых им лиц то или иное действие либо, напротив, не принимать никаких мер. Другой особенностью получения взятки является то обстоятельство, что ее субъектом может быть признано и такое должностное лицо, которое хотя и не обладало полномочиями для выполнения в интересах взяткодателя соответствующих действий, но в силу своего должностного положения могло за взятку принять меры к совершению этих действий другими должностными лицами.

Выходные данные сборника:

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА (КОРРУПЦИОННЫЙ АСПЕКТ)

Андреева Любовь Александровна

канд. юрид. наук, доцент РГГУ, РФ, г. Великий Новгород

E -mail:

THE PROBLEMS OF QUALIFICATION OF BRIBERY (CORRUPTION ASPECT)

Lybove Andreeva

candidate of juridical sciences, associate professor of Russian State Humanitarian University, Russia Veliky Novgorod

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена проблемам квалификации взяточничества, вопросам, требующим разъяснения в связи с изменениями, произошедшими в социальной и законодательной оценке взяточничества. Автор рассматривает вопросы о разграничении единого умысла на совершение одного преступления, выражающегося в нескольких эпизодах, и умысла на совершение нескольких самостоятельных и завершенных эпизодов получения различных взяток. Выводы и предложения направлены на совершенствование уголовного законодательства по противодействию взяточничества.

ABSTRACT

The article is sanctified to the problems of qualification of bribery, questions, requiring elucidation in connection with changes happening in the social and legislative estimation of bribery. An author examines questions about differentiation of single intention on the commission of one crime expressed in a few episodes, and intention, on the feasance of a few independent and completed episodes of receipt of different grafts. Conclusions and suggestions are sent to perfection of criminal statute on counteraction of bribery.

Ключевые слова: взяточничество; коррупция; уголовное законодательство; умысел; преступление.

Keywords: bribery; corruption; criminal statute; intention; crime.

Преступления, объединяемые единым термином «взяточничество», представлены в настоящее время в уголовном законодательстве такими составами как получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ) и посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Нередко при квалификации данных преступлений возникают вопросы, требующие разъяснения в связи с изменениями, произошедшими в социальной и законодательной оценке взяточничества.

Квалификация преступлений определяется в теории уголовного права как «установление и юридическое закрепление точного соответствия между фактическими признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уголовным законом, а также другими законами и (или) иными нормативными правовыми актами, ссылки на которые содержатся в бланкетных диспозициях статей Особенной части УК РФ» .

Квалификация преступления предполагает сопоставление фактических признаков совершенного деяния с признаками составов преступлений, содержащихся в уголовном законе, с констатацией определенной юридической оценки содеянного. Поэтому рассмотрение вопросов квалификации в теоретических разработках затрагивает как первый (фактические признаки деяний), так и второй (признаки составов преступлений) компоненты данного процесса. В настоящем исследовании составы взяточничества рассматриваются именно через призму их квалификации в следственной и судебной практике.

Кроме того, правильная квалификация выделенных уголовно наказуемых деяний невозможна без осуществления их разграничения между собой и их отграничения от иных смежных составов уголовно наказуемых деяний.

Одной из наиболее актуальных проблем квалификации взяточничества, требующих теоретического осмысления, является проблема разграничения получения взятки и мошенничества.

По мнению, С.А. Бочкарева и О.В. Радченко , актуальность указанной проблемы, на первый взгляд, не имеет ни внешнего, ни внутреннего подтверждения. В теории уголовного права уже давно очерчен круг аргументов и контраргументов в защиту того или иного способа разграничения названных преступлений. Наряду с этим на практике наблюдается нейтральное отношение профессионального сообщества к фактам переквалификации деяний обвиняемых со взяточничества на мошенничество. Для правоприменителей стало обычным возбуждение уголовных дел по статье 290 УК РФ, а предъявление по ним обвинения по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Многие годы суды также не видели препятствий для изменения обвинения с получения взятки на мошенничество. Как справедливо отмечает П.С. Яни , данная позиция правоприменительных органов противоречила позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации, согласно которой суд вправе изменить обвинение и квалифицировать действия подсудимого по другой статье уголовного закона, по которой подсудимому было предъявлено обвинение, лишь при том условии, что действия подсудимого, квалифицируемые по новой статье закона, вменялись ему в вину, не содержат признаков более тяжкого преступления и существенно не отличаются по фактическим обстоятельствам от обвинения, по которому дело принято к производству суда.

Игнорирование позиции Пленума было, по мнению П.С. Яни, связано со сделанной в Пленуме оговоркой о том, что изменение обвинения недопустимо в том случае, когда при этом нарушается право подсудимого на защиту, тогда как подобного нарушения при переквалификации деяния в судебной стадии процесса со статьи 290 УК РФ на статью 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, суды не усматривали. Однако Европейский суд по правам человека усмотрел в подобных случаях нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод (подп. «а» и «б» п. 3 ст. 6) , в частности нарушение права заявителя на справедливое судебное разбирательство, в частности право быть уведомленным в деталях о существе и основаниях обвинения, выдвинутого против него, а также право иметь разумное время и возможность для подготовки своей защиты .

Критерии для разграничения получения взятки и мошенничества приведены в пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» : «получение должностным лицом ценностей за совершение действий (бездействие), которые входят в его полномочия либо которые оно могло совершить с использованием служебного положения, следует квалифицировать как получение взятки вне зависимости от намерения совершить указанные действия (бездействие).

В том случае, если указанное лицо получило ценности за совершение действий (бездействие), которые в действительности оно не может осуществить ввиду отсутствия служебных полномочий и невозможности использовать свое служебное положение, такие действия при наличии умысла на приобретение ценностей следует квалифицировать как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Использование служебного положения разграничивается с использованием служебных полномочий в двух аспектах . В одном аспекте различие состоит в том, что, даже когда должностным лицом совершаются действия, состоящие в способствовании совершению законных действий другим должностным лицом, имеет место не реализация служебных полномочий, а использование служебного положения. В другом же аспекте использование служебного положения противопоставляется совершению действий, входящих в служебные полномочия, когда служебное положение используется: для совершения незаконных действий по службе лично должностным лицом, а также для способствования совершению незаконных действий другим должностным лицом.

Из этого следует, что как мошенничество расценивается принятие должностным лицом ценностей, когда этот чиновник ложными уверениями, действиями либо путем умолчания ввел передающее ему ценности лицо в заблуждение относительно того, что он обладает полномочиями, которые может использовать для совершения в пользу указанного лица законных действий, то есть для совершения действий, входящих в его служебные полномочия; либо может фактически, используя служебное положение, совершить за взятку незаконные действия по службе; либо занимает должность, значимость и авторитет которой позволят ему способствовать совершению желательных для передавшего ценности лица законных или незаконных действий по службе другим должностным лицом.

Кроме того, как мошенничество также следует квалифицировать действия лица, получившего ценности якобы для передачи должностному лицу в качестве взятки, однако заведомо не намеревавшегося исполнять свое обещание и обратившего ценности в свою пользу. Владелец же переданных ему ценностей в указанном случае несет ответственность за покушение на дачу взятки (п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 09.09.2013 № 24) .

Среди множества вопросов, связанных с квалификацией взяточничества, немаловажное значение имеет разграничение единого умысла на совершение одного преступления, выражающегося в нескольких эпизодах, и умысла на совершение нескольких самостоятельных и завершенных эпизодов получения различных взяток.

В теории уголовного права достаточно глубоко разработаны понятие и содержание преступления как единого и как продолжаемого акта девиантного поведения. При этом общепринято считать, что продолжаемое преступление состоит из нескольких деяний, объединенных относительно небольшим промежутком времени, единым и сходным способом совершения преступных актов, а самое главное, единым умыслом и целью .

Н.Ф. Кузнецова указывает, что «… получение взятки по частям, кража понемногу строительного материала для возведения дачи - все это виды единого продолжаемого преступления…Продолжаемое преступление квалифицируется по статье или части Уголовного кодекса как единое сложное преступление, этапы совершения которого хотя внешне и схожи с самостоятельными оконченными преступлениями, таковыми не являются. Продолжаемое преступление признается оконченным до достижения запланированной цели» .

На практике нередки случаи, когда лицом совершается не одно, а несколько однородных преступлений, то есть имеет место множественность преступлений в форме совокупности либо совершается единое сложное (продолжаемое) преступление, характеризующееся тем, что образует один состав преступления, действия виновного при этом квалифицируются по одной статье Уголовного кодекса Российской Федерации, представляют собой тождественные деяния, направленные к одной цели и объединенные единым умыслом .

Вместе с тем, как отмечает М.А. Подгрушный, в отдельных случаях искусственное сложение однообразных преступных актов в единое преступление может привести к ухудшению положения виновного лица .

В некоторых комментариях к Уголовному кодексу Российской Федерации отмечается, что при получении должностным лицом нескольких взяток имеет место совокупность преступлений, каждое преступление должно быть квалифицировано самостоятельно (ч. 1 ст. 17 УК РФ). Совокупность преступлений образуют случаи одновременного получения должностным лицом взяток от нескольких лиц, если в отношении каждого из взяткодателей совершается (должно быть совершено) отдельное действие. При этом отдельные действия в отношении каждого из взяткодателей могут быть одинаковыми по своему фактическому содержанию (например, назначение наказания, не связанного с лишением свободы, каждому из взяткодателей). От совокупности преступлений необходимо отличать единое продолжаемое преступление, когда взятка передается в несколько приемов за выполнение или невыполнение действий, обеспечивающих наступление желаемого для взяткодателя результата. Единым продолжаемым преступлением следует считать также систематическое получение материальных ценностей или выгод от одних и тех же взяткодателей за общее покровительство или попустительство им по службе . Подобное утверждение, по мнению автора, несколько противоречиво. Основной его аргумент состоит в количественном показателе (числе дающих взятку), то есть в объективном критерии. Однако не всегда это обстоятельство может являться основой разграничения совокупности и единого преступления. Например, несколько лиц, имея общий интерес, передают взятку одному и тому же лицу, умысел которого направлен на получение всей суммы от всех лиц на решение одного и того же вопроса.

Авторы другого комментария к Уголовному кодексу Российской Федерации отмечают, что при систематической передаче ценностей и оказании услуг имущественного характера должностному лицу за общее покровительство или попустительство по службе суду надлежит установить, не объединены ли эти деяния единым умыслом взяткодателя. При отсутствии признаков совокупности преступлений такие действия следует квалифицировать как единое продолжаемое преступление . Высшая судебная инстанция, устанавливая единообразие в применении судебной практики по делам о взяточничестве, в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» , указывает, что систематическое получение взяток от одного и того же взяткодателя за общее покровительство или попустительство по службе, если указанные действия были объединены одним умыслом, следует квалифицировать как единое продолжаемое преступление. Совокупность преступлений отсутствует и в случаях, когда взятка получена или передана от нескольких лиц, но за совершение одного действия (бездействие) в общих интересах этих лиц.

Не может квалифицироваться как единое продолжаемое преступление одновременное получение, в том числе через посредника, взятки от нескольких лиц, если в интересах каждого из них должностным лицом совершается отдельное действие (бездействие). Содеянное, при таких обстоятельствах, образует совокупность преступлений.

Если общая стоимость полученных должностным лицом имущества, имущественных прав, услуг имущественного характера превышает 25 тысяч рублей, 150 тысяч рублей либо 1 миллион рублей, то содеянное может быть квалифицировано как получение взятки соответственно в значительном, крупном и особо крупном размере лишь в том случае, когда принятие всех ценностей представляло собой эпизоды единого продолжаемого преступления (п. 21 Постановления Пленума ВС РФ от 09.07.2013 № 24 ).

Как справедливо отмечает М.А. Подгрушный , при квалификации совокупности эпизодов взяточничества необходимо не только руководствоваться разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации, но и оценивать в каждом конкретном случае жизненной реальности действия взяткополучателя, учитывая как объективный критерий (несколько эпизодов преступной деятельности, их однотипность, незначительный промежуток времени, место, способ и пр.), так и субъективный -– направленность умысла на единое преступление.

Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции» Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен статьей 291.1 «Посредничество во взяточничестве». Поддерживая данное законодательное решение, К.В. Чашин отмечает, что «включение в уголовное законодательство этой уголовно-правовой нормы породило ряд квалификационных проблем, требующих теоретического анализа» .

Одной из таких проблем является разграничение физического посредничества во взяточничестве от дачи взятки. Описательная диспозиция части 1 статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая закрепляет основной состав посредничества во взяточничестве, предусматривает две его формы, давно известные теории уголовного права и судебной практике и именуемые в литературе как «физическое» и «интеллектуальное» посредничество . Проблема разграничения состоит в том, что, во-первых, и физический посредник, и взяткодатель принимают непосредственное участие в процессе вручения взятки должностному лицу-взяткополучателю с той лишь разницей, что взяткодатель дает, а посредник передает незаконное вознаграждение, во-вторых, взяткодатель, как и посредник, может не преследовать собственной пользы от тех действий (бездействия), которые должно совершить должностное лицо за взятку, а передавать последнюю в интересах других лиц. В последнем случае речь идет о весьма непростом вопросе - отличии физического посредничества, при котором лицо действует по поручению взяткодателя, от дачи взятки, когда лицо действует в пользу представляемых им лиц.

В теории уголовного права выработаны следующие основные критерии разграничения посредника во взяточничестве и взяткодателя: «принадлежность взятки» и «принадлежность интереса».

Например, В. Борков отмечает , что для решения проблемы отграничения посредника от взяткодателя «в качестве первичного признака следует рассматривать интерес. У посредника мотив, как правило, корыстный, реже карьеризм, взяткодатель же непосредственно заинтересован в предательстве должностным лицом интересов власти и службы. Той же позиции придерживается И. Ткачев , справедливо подчеркивающий, что основным признаком, позволяющим отличить посредника от взяткодателя, выступает их интерес в совершении или несовершении должностным лицом определенных действий.

Таким образом, многие исследователи убеждены, что, в отличие о посредника, взяткодатель, даже действующий от имени представляемого им лица, всегда заинтересован в совершении взяткополучателем определенного деяния, потому именно определенное поведение должностного лица - та конечная цель, которую преследует взяткодатель при совершении преступления, предусмотренного статьей 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В данном случае следует согласиться с мнением П.С. Яни , выступающего с критикой приведенного выше утверждения. П.С. Яни полагает, что критерий интереса слишком неопределенным и предлагает более конкретный и значительно проще устанавливаемый критерий - принадлежность имущества, из которого передается взятка. По мнению ученого, разграничивая непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя и дачу взятки должностному лицу за действия (бездействие) по службе в пользу представляемого взяткодателем физического либо юридического лица, следует исходить из того, что посредник передает взятку, действуя от имени и за счет имущества взяткодателя. В отличие от посредника взяткодатель, передающий взятку за действия (бездействие) по службе в пользу представляемого им лица, использует принадлежащее ему или незаконно им приобретенное имущество в качестве предмета взятки либо для оплаты предоставляемых должностному лицу услуг имущественного характера. Имущество, переданное в качестве взятки, может быть также получено взяткодателем в долг у лица, ставшего посредником в получении либо даче взятки .

Р. Шарапов и М. Моисеенко обоснованно полагают , что физический посредник не входит в состав выгодоприобретателей, непосредственно извлекающих пользу от служебного поведения должностного лица, обусловленного взяткой. Таковыми признаются только сам взяткодатель или представляемые им лица. Не исключается иная, косвенная заинтересованность посредника в служебном поведении взяткополучателя, продиктованная мотивами семейственности, корысти и другими. Например, посредник, являющийся близким родственником взяткодателя, в силу данного обстоятельства может быть заинтересован в решении в пользу взяткодателя вопроса за взятку, либо от совершения действий (бездействия) по службе со стороны взяткополучателя будет зависеть материальное вознаграждение посредника, обещанное ему взяткодателем. Однако подобная заинтересованность физического посредника не влияет на квалификацию его действий, поскольку напрямую польза от служебного поведения должностного лица, обусловленного взяткой, в виде возникновения, изменения или прекращения прав и обязанностей, принадлежит не посреднику, а взяткодателю или представляемому им лицу.

Физический посредник не может совмещать роль представляемого взяткодателем лица и, таким образом, преследовать личную пользу от действий (бездействия), обусловленных передаваемой взяткой, так как в таком случае он превращается во взяткодателя. Напротив, в силу части 1 статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации физический посредник передает взятку по поручению взяткодателя, в том числе действующего в чужом интересе, а взяткодатель дает взятку, в том числе через посредника. Это означает, что первичным источником материального обогащения взяткополучателя является взяткодатель как владелец незаконного вознаграждения, а не посредник, для которого вознаграждение является чужим.

Таким образом, физическим посредником, передающим взятку по поручению взяткодателя, является лицо, которому передаваемый предмет взятки не принадлежит на праве собственности или в силу каких-либо других обстоятельств, и которое не преследует личной пользы в виде возникновения, изменения или прекращения прав и обязанностей от тех действий (бездействия) должностного лица, которые обусловлены предаваемой им взяткой. При отсутствии хотя бы одного из указанных признаков лицо, передавшее взятку взяткополучателю или его посреднику, должно признаваться не посредником, а взяткодателем. На этих взаимосвязанных положениях и основано отличие физического посредника во взяточничестве от взяткодателя.

Таким образом, выделены наиболее сложные вопросы квалификации взяточничества, вызывающие трудности и ошибки в правоприменительной деятельности, а также дискуссии в теории уголовного права, к их числу можно отнести следующие вопросы: разграничение получения взятки и мошенничества; проблемы квалификации совокупности эпизодов взяточничества; разграничение физического посредничества во взяточничестве от дачи взятки. При этом остаются и другие проблемные моменты, требующие глубоко научного осмысления в рамках отдельного исследования.

Проблемы применения норм уголовного законодательства об ответственности за взяточничество в основном сводятся к трем положениям:

Во-первых, это правильное, единообразное толкование признаков соответствующих составов преступлений с учетом их взаимосвязи с иными законами, подзаконными нормативными правовыми актами и с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

Во-вторых, это трудности в сопоставлении фактических признаков совершенного деяния с указанными признаками составов взяточничества.

В-третьих, это сложности, связанные с разграничением таких преступлений между собой, а также с проведением отграничения от иных, смежных с ними составов преступлений.

Список литературы:

- Борков В. Новая редакция норм об ответственности за взяточничество: проблемы применения / В. Борков // Уголовное право. - 2011. - № 4. - С. 12.

- Бочкарев С.А., Радченко О.В. И все-таки мошенничество или взяточничество? / С.А. Бочкарев, О.В. Радченко // Законность. - 2013. - № 1. - С. 35.

- Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория и практика / Л.Д. Гаухман. 3-е изд., перераб. и доп. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2005. - С. 18.

- Дело «Селиверстов против Российской Федерации» (жалоба № 19692/02): постановление Европейского Суда по правам человека [от 25 авг. 2008 г.] // Российская юстиция. 2009. № 4.

- Дело «Абрамян против Российской Федерации» (жалоба № 10709/02): постановление Европейского Суда по правам человека [от 9 окт. 2008 г.] // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2009. № 8.

- Конвенция о защите прав человека и основных свобод: [заключена в г. Риме 4 нояб. 1950 г. (с изм. от 13 мая 2004 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 2. - Ст. 163.

- Кошаева Т.О. Судебная практика по уголовным делам о краже чужого имущества / Т.О. Кошаева // Комментарий судебной практики / под ред. К.Б. Ярошенко. М.: Юрид. литература, - 2012. - Вып. 17. - С. 225-226.

Проблема коррупции в современной России на сегодняшний день стоит особенно остро. Каждый гражданин повседневно сталкивается с самыми различными видами проявления недобросовестности власть имущих чинов, желающих нажиться на проблемах граждан и частных компаний. Нередки случаи, когда обвинения в коррупционных преступлениях предъявляются и тем, кто случайно или умышленно преступил закон или же стал жертвой провокации и оговора.

Тема данного материала – взяточничество, во всех его формах и проявлениях, как избежать ложного обвинения?

○ Что считается взяткой, понятие взятки.

По нормам Уголовного кодекса, под взяткой понимается получение должностным лицом любых государственных или муниципальных органов (взяткополучатель) вознаграждения в виде денежных средств, ценностей, материальных благ или же оказания услуг, за совершение оговорённых действий или же отказ от их совершения (бездействие) в пользу лица, предоставляющего это вознаграждение (взяткодатель).

Совершаемое за это вознаграждение действие или бездействие обязательно должно входить в служебную компетенцию должностного лица, а также может заключаться в покровительства или попустительства по службе, а также в оказании помощи при решении иных вопросов, не входящих в компетенцию взяткополучателя, но на принятие решений по которым он может повлиять.

✔ Какие суммы считаются за взятку?

Наказание по УК РФ напрямую зависит от размера взятки и ряда обстоятельств, например, являлась ли взятка платой за незаконные действия или же была некой «благодарностью» за исполнение своих обязанностей должностным лицом.

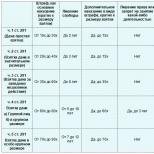

Различают взятки и по их сумме, что имеет особое значение для квалификации преступления. Размер взятки определяется в рублях не только в случае, когда она дана или получена в виде наличных денег или платежей на счет, но и при передаче взяткополучателю ценных бумаг, материальных ценностей или оказании услуг. В УК РФ (примечание к ст. 290, действующее и для прочих «коррупционных» статей) различают:

- Взятки в значительном размере, т.е. превышающие 25 тыс. рублей.

- Взятки в крупном размере, т.е. более 150 тыс. рублей.

- Взятки в особо крупном размере, т.е. превышающие 1 млн. рублей.

Вопреки распространенному заблуждению в спорах о том, какая сумма является взяткой , в законодательстве отсутствует минимальный размер взятки – по сути, взяткой может быть признана любая сумма, если взятка дана в виде денежных средств. Следствие или суд вправе прекратить уголовное преследование в виду малозначительности, когда взятка, к примеру, не превышает 500 рублей, но в практике такие случаи крайне редки.

Немного по-иному обстоит дело с материальными благам и ценностями. Ст. 575 ГК РФ устанавливает прямой запрет на дарение различных ценностей должностным лицам в связи с исполнением ими возложенных обязанностей, исключая обычные подарки. Под обычными подарками понимаются предметы и ценности, цена которых не превышает 3000 рублей.

История России напрямую связана с множеством коррупционных злоупотреблений еще со времен Царской России. Даже известный опричник царя Ивана Грозного – Малюта Скуратов был замечен в регулярных попытках вымогательства с попадавших к нему в приказ Сыскных Дел граждан. Наказание, тем не менее, его не постигло – он погиб во время Ливонской войны, тогда как в те же годы проворовавшихся слуг царя карали очень строго – рубили голову с плеч.

Известный в истории «друг и любовник» Екатерины II Григорий Потемкин был замечен в целом ряде различных коррупционных вознаграждений, брав их едва ли не со всех и каждого – включая иностранных подданных. Несмотря на регулярные следствия, благодаря расположению императрицы Потемкин остался при статусе и даже отличился при присоединении Крыма.

○ Дача взятки: статья УК РФ.

Дача взятки должностным лицам (включая иностранных должн. лиц) запрещена Уголовным кодексом РФ и ответственность за данное деяние прописана в ст. 291 УК РФ. При этом ответственность наступает вне зависимости от способа передачи взятки – это может быть как личный контакт с взяткополучателем, так и передача незаконного вознаграждения через третьих лиц (посредников).

✔ Ответственность и наказание за дачу взятки.

Согласно санкциям ч. 1 ст. 291 УК РФ, простая взятка, не имеющая признаков значительности или крупного размера, карается денежным штрафом от 15 до 30-кратного размера взятки или же тюремным сроком до 2 лет с одновременным штрафом не более 10-кратного размера незаконного вознаграждения. Более подробно санкции за квалифицированные виды указанного преступления представлены в таблице ниже:

Установленная ч. 3 заведомая незаконность действий, за выполнение которых дается взятка, подразумевает то, что взяткодатель понимает и осознает противоправность поведения, которое он требует от должностного лица: сотрудника полиции, врача, учителя, работника гос. учреждения и т.д.

Пример 1: Гражданин А. при посещении врача попросил ускорить его прием в качестве больного, подкрепив свою просьбу 1000-рублевой купюрой. Данное деяние будет квалифицировано по ч. 1 ст. 291 УК РФ – то есть «простая» взятка.

Пример 2: Гражданин Б., будучи остановленным инспектором ДПС за не пристёгнутый ремень и отсутствие страховки ОСАГО, предложил инспектору за 1000 рублей «не замечать» данные нарушения ПДД и не составлять протокол. Данное деяние будет отнесено к ч. 3 ст. 291 УК РФ – т.е. дача взятки за заведомо незаконные действия должностного лица.

Пример 3: Гражданин З. обратился к начальнику отдела военного комиссариата с просьбой оказать ему содействие в уклонении от службы в армии и предложил выдать ему отсрочку по основаниям, которые реально не имели место. В обмен за содействие гражданин предложил 160 000 рублей. Деяние будет квалифицировано по ч. 4 ст. 291 УК РФ, поскольку здесь имеет место крупный размер взятки и ее дача за заведомо противоправное действие сотрудника военкомата.

✔

Как избежать ответственности?

В примечании к разбираемой статье указано, что взяткодатель освобождается от ответственности, если им соблюдено одно из следующих условий:

Добровольно заявлено о даче взятки в органы полиции.

Оказано активное содействие в раскрытии преступления.

Должностное лицо, получившее взятку, занималось ее вымогательством и само предложило совершить данное деяние.

○ Получение взятки.

Ответственность за получение взятки прописана в ст. 290 УК РФ. Получение взятки – это принятие должностным лицом государственных или муниципальных органов всех уровней, а также иностранных организаций, денежного или выраженного в иной форме вознаграждения за совершение каких-либо действий в пользу взяткодателя. Взятка необязательно может выражаться в твердой сумме или же материальных ценностях, это могут быть услуги, гарантии или преференции по службе, содействие в решении важных для взяткополучателя вопросов. Наказуемо как личное получение взятки, так и ее принятие через третьих лиц.

Как и в случае с дачей взятки, вознаграждаться может как действие, так и бездействие или же содействие в принятии того или иного решения в пользу дающего взятку лица при условии, что это входит в служебную компетенцию взяткополучателя.

Ответственность за получение взятки и ее дифференциация в зависимости от особенностей и размера «мзды» наглядно изображена в таблице ниже:

○ Какая ответственность грозит за пособничество в получении и даче взятки?

В рамках активной борьбы с коррупцией, в 2011 году была введена ст. 291.1 УК РФ, карающая за оказание посреднических услуг при совершении коррупционных преступлений. Это может быть как непосредственно передача взятки, так и оказание содействия взяткодателю или взяткополучателю в исполнении преступного замысла. В связи с тем, что именно посреднические действия позволяют коррупционерам уходить от ответственности, заметая следы и страхуя себя от возможных проблем, наказание по ст. 291.1 УК РФ, как и по непосредственно «взяточным» статьям, также установлено в виде штрафов, кратным размерам взятки, посредничество по получению или передаче которой оказывалось пособником.

При этом, как и в ст. 290 и 291 УК РФ, посредничество при взяточничестве за исполнение заведомо противоречащих закону действий наказывается более сурово, достигая штрафов в размере 60-кратной суммы взятки или тюремного срока до 7 лет.

Наказуемо также и обещание содействия в передаче взятки или в ее получении, когда лицо реально имело возможность выполнить свое общение. Обман, то есть введение взяткодателя или взяткополучателя в заблуждение о своих связях и возможностей не может быть квалифицировано по ст. 291.1 – чаще всего такие действия подпадают под состав мошенничества.

Закон позволяет посредникам избежать ответственности при условии, если ими добровольно сообщено в правоохранительные органы о факте дачи или получения взятки, а также оказано максимальное содействие в раскрытии преступления.

○ Провокация взятки.

Защищая интересы добросовестных должностных лиц, которых еще не поглотила повсеместная коррупция, Уголовный закон статьей 304 УК РФ наказывает лиц, провоцирующих взятку – то есть совершающих передачу денежных средств или иных вещей, которые подпадают под определение взятки, должностному лицу без его согласия или же совершая это с целью очернить его, создать ложное представление о якобы совершенном им преступлении.

Важно, что должностное лицо не должно соглашаться на получение взятки и должно отказать провокатору в выполнении его просьбы. Деньги могут быть положены на стол, в документы или засунуты в карман должностному лицу, но он не должен совершать каких-либо действий, даже косвенно свидетельствующих о согласии с этим. Провокация взятки влечет ответственность в виде тюремного срока до 5 лет, либо штрафа до 200 тыс. рублей.

Как не стать жертвой провокации взятки, если вы должностное лицо? Просто не брать взятки! О любых попытках подкупа следует немедленно сообщить своему руководству, как то предписывают служебные инструкции и закон.

Пример: Гражданин А., получив неоднократный отказ от инспектора ГИБДД возвратить ему водительские права и не составлять протокол, положил 15 тысяч рублей тремя купюрами по 5 тыс. на сиденье и покинул автомобиль инспектора, предложив ему подумать, а сам в это время позвонил на горячую линию ГУВД и сообщил о взяточничестве. В это же время инспектор ГИБДД известил свое руководство о попытке дачи взятки. В итоге действия гражданина А. были квалифицированы по ст. 304 УК РФ, так как его целью являлось создание искусственных признаков преступления и им были переданы деньги без согласия инспектора.

○ Как отличить взятку от коммерческого подкупа?

Под коммерческим подкупом понимается получение денег или материальных ценностей лицом, работающим в коммерческой организации и имеющим управленческие полномочия в обмен на совершение каких-либо действий в пользу лица, предлагающего вознаграждение.

Главное отличие взятки от коммерческого подкупа: взятка может быть дана только должностному лицу, работающему на государственные или муниципальные органы, тогда как подкуп может быть совершен лишь в коммерческой сфере.

Ответственность за коммерческий подкуп, одновременно как за получение, так и за его совершение, прописана в ст. 204 УК РФ. Условия освобождения от ответственности аналогичны взяточничеству – добровольная явка с повинной в органы и содействие в следствии по делу.

○ Что делать при вымогательстве взятки?

В современной жизни вымогательство взятки случается сплошь и рядом: сегодня нам намекает на «решение проблемы» сотрудник ГИБДД, завтра просит «помочь в трудностях» учитель в школе, послезавтра придется положить 1000 рублей в карман врачу в ответ на его «мест нет, но можно попытаться решить вопрос».

Помните, что от должностного лица должно исходить прямое требование или явно намекающие словесные выражения (можно обсудить, можно договориться, что будем делать с вами и т.д.) о возможности решить вашу проблему за взятку. Обусловленный законом отказ от исполнения каких-либо действий не может являться вымогательством взятки, даже если вы где-то слышали о том, что нужно «дать на лапу».

✔

Как же быть в случаях, когда у вас явно вымогают взятку?

1. Обязательно подготовьтесь к разговору, вооружитесь диктофоном (который ни в коем случае нельзя демонстрировать вымогателю) и идите на прием к коррупционеру. Получив предложение «решить вопрос» пообещайте подумать или же, якобы, идите за деньгами, а сами готовьте ответный ход. Если вы уже «вооружены» средствами аудиозаписи, постарайтесь заставить должностное лицо прямо назвать свои требования: уточняйте, торгуйтесь, называйте другие суммы – важно, чтобы из разговора был явно виден факт вымогательства!

2. Обратитесь в правоохранительные органы, в зависимости от статуса и положения лица, вымогающего взятку:

В отношении сотрудников полиции - в службу собственной безопасности ГУВД региона, в следственный комитет или в ФСБ.

В отношении должностных лиц гос- и муниципальных организаций (врачей, учителей, госслужащих) – в полицию или прокуратуру.

В отношении судей, руководителей муниципальных образований, губернаторов, депутатов – в следственный комитет или ФСБ.

3. Следуйте инструкциям оперативников.

Важно: обязательно помните, что считается взяткой – ведь из-за коробки конфет или бутылки средней цены алкоголя достаточно обратиться к вышестоящему руководству должностного лица, поскольку доказать преступный состав взятки при таком скромном вознаграждении будет проблематично.

От основного состава квалифицирующие признаки отличает характер действий (бездействия), которые были совершены или должны были быть совершены за взятку, а также особенности должностного положения субъекта преступления. Статья 290 УК РФ содержит следующие квалифицирующие признаки:

Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) (ч. 2 ст. 290 УК РФ), совершение должностным лицом таких действий (бездействия) в интересах взяткодателя или представляемых им лиц, которые прямо противоречат требованиям закона или иных нормативных актов. Получение взятки за незаконные действия (бездействие) соответствует такой, упомянутой ранее, традиционной для русского уголовного права разновидности взятки, как взятка - «лихоимство». При этом под признаки одной только ч. 2 ст. 290 УК РФ подпадают, в частности, действия (бездействие), которые были выполнены (или должны были быть выполнены) за взятку, содержащие признаки должностного проступка. Если же получение взятки было сопряжено с совершением, каких - либо иных преступлений по службе, содеянное квалифицируется по совокупности (например, по ч. 2 ст. 290 и ст. 285, 286, 300, 303 УК РФ).

Ранее данный квалифицирующий признак отсутствовал в уголовном законодательстве, с его появление в действующем уголовном законе вызвало определенные разночтения. Так, первое время после принятия УК РФ в 1996 году, предпринимались попытки трактовать термин «незаконные», употребляемый в ч. 2 ст. 290 УК РФ более узко, а именно только как «преступные», что предполагает обязательное наличие дополнительной квалификации действий (бездействия) должностного лица и по другой статье Особенной части УК РФ. Такая трактовка необоснованно ограничивает круг действий (бездействия) должностного лица, подлежащих признанию незаконными, исключительно теми из них, которые связаны с нарушением уголовно - правового запрета.

Пленум Верховного суда РФ прекратил данные разночтения уголовного закона, указав, что рассматривает незаконные действия должностного лица это «неправомерные действия, которые не вытекали из его служебных полномочий или совершались вопреки интересам службы, а также действия, держащие в себе признаки преступления» . Разъяснение пленума Верховного суда расширило границы понимания незаконного деяния и определило, что совершенные при получении взятки какие - либо иных преступлений по службе, являются частный случай незаконных действий (бездействия).

В литературе высказывалось мнение о том, что преступление, предусмотренное ст. 290 УК РФ, выделяясь по характеру своей общественной опасности, при совершении путем получения взяток, других преступных деяний (а именно, предусмотренных статьями 285, 286 и 292 УК РФ), в силу положений ч. 3 ст. 17 «Совокупность преступлений» УК РФ совокупности с ними не образует. Однако здесь не учитывается то, что соответствующая уголовно - правовая оценка должна быть дана по всем фактам совершения лицом преступных деяний, имеющих самостоятельное значение. Получение взятки, будучи, как уже отмечалось, формальным составом, считается оконченным в момент принятия должностным лицом денег или иных ценностей или хотя бы их части. Совершение же им реальных действий (бездействия), обусловленных полученной взяткой, рамками этого состава не охватывается. Поэтому если данные деяния содержат признаки злоупотребления должностными полномочиями, превышения должностных полномочий, служебного подлога и иных преступлений, требуется их дополнительная квалификация.

Пленум Верховного Суда РФ разъясняет, что ответственность за получение взятки не исключает одновременного привлечения к уголовной ответственности за действия, образующие самостоятельные преступления. В таком случае преступления следует квалифицировать по совокупности .

Так преподаватель «Ф» злоупотребляя служебными полномочиями используя свои личные связи среди сотрудников академии убедила их внести в официальный документ заведомо ложные сведения о сдаче экзаменов и зачетов, а затем, используя свое должностное положение в обход установленного порядка получила у методиста экзаменационные ведомости, организовала внесение ложных сведений в официальный документ за что получила незаконное денежное вознаграждение. Новосибирским областным судом действия «Ф» в данной части были квалифицированы по ч. 1 ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» УК РФ .

На практике спектр незаконных действий (бездействия), обусловливаемых получением взятки, достаточно широк и многообразен.

Например, этот квалифицирующий признак инкриминирован сотруднику ГИБДД «И», который за взятки регистрировал автомашины. Как указано в приговоре областного суда, «И» заведомо знал, что данные автомашины (ВАЗ-21099) являются «неучтенкой», то есть, собраны из запасных частей за пределами завода, в связи, с чем не подлежат государственной регистрации. К тому же, паспорта транспортного средства имели видимые признаки подделки. Тем не менее, «И» не принял мер к задержанию таких документов и в отсутствие владельцев автомашин и самих автомашин осуществил их незаконную государственную регистрацию. При этом действия «И» по незаконной регистрации автомашин, совершенные с целью получения взятки, были дополнительно квалифицированы по ч. 1ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), а его же действия в части внесения заведомо ложных сведений в официальные документы при государственной регистрации транспортных средств - по ст. 292 УК РФ (служебный подлог) .

Получая взятку, должностное лицо осознанно идет на нарушение действующего законодательства Российской Федерации, даже не обращая внимания на значимость нормативного акта.

Санкция ч. 2 ст. 290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Следующий - квалифицирующий признак - «деяния, предусмотренные частями первой или второй статьи, совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления» (ч.3 ст.290 УК РФ).

Деяние приобретает повышенную общественную опасность в силу особого статуса субъекта. Рассматриваемый квалифицирующий признак пришел на смену категории, ранее присутствовавшей в ч. 3 ст. 173 УК РСФСР (получение взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение), которая являлась по своей сути крайне нечеткой и оценочной, что порождало существенные сложности при ее применении на практике. В настоящее время круг субъектов, подпадающих под действие ч. 3 ст. 290 УК РФ, определен в уголовном законе. Так согласно примечания 2 к ст. 285 УК РФ к лицам, занимающим государственные должности Российской Федерации, относит лиц, занимающих должности, устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий государственных органов. В свою очередь, в соответствии с примечанием 3 к этой же статье УК РФ, лицами, занимающими государственные должности субъектов РФ, понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов РФ для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.

Указанные выше дефиниции, к сожалению, также не отличаются достаточной четкостью и конкретностью. Поэтому в первые годы действия нового УК РФ 1996 года в уголовно - правовой литературе можно было встретить различные, исключающие друг друга подходы к определению лиц, занимающих государственные должности РФ или субъекта РФ. Органами предварительного следствия и судами также допускались неединичные ошибки при решении вопроса об отнесении тех или иных должностных лиц к специальному субъекту ч. 3 ст. 290 УК РФ. Так, лицами, занимающими государственные должности РФ, признавались оперативные работники и следователи органов внутренних дел, следователи прокуратуры, помощники прокуроров районов, прокуроры отделов в прокуратурах субъектов федерации и так далее. Во многих случаях это, в принципе, соответствовало прежнему понятию должностного лица, занимающего ответственное положение, и обосновывалось тем, что указанные должности прямо предусмотрены федеральным законом (или законодательным актом, имеющим такой же статус), а также объемом и характером предоставленных им полномочий.

Но данная практика была полностью отвергнута Верховным Судом РФ. Так, например коллегия Верховного суда РФ внесла изменения в приговор Красноярского краевого суда, по которому старший следователь следственного отдела Октябрьского РОВД г. Красноярска Хакимов осужден по ч. 3 ст. 290 УК РФ, при этом отметила, что он в соответствии с ч. 2 примечания к ст. 285 УК РФ не являлся лицом, занимавшим государственную должность .

Проанализировав нормативные акты, акты органов местного самоуправления возможно можно будет отнести субъект к указанной категории должностных лиц

Так согласно статье 10 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и в частности своду перечней государственных должностей Российской Федерации лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации, являются, Президент РФ, председатель Правительства РФ, председатели палат Федерального Собрания РФ, депутаты, федеральные министры, Генеральный прокурор РФ, председатель Счетной палаты, судьи, аудиторы Счетной палаты, секретарь Совета безопасности, председатель Центрального банка РФ и другие.

Лицами, занимающими государственные должности субъектов РФ, считаются президенты республик, губернаторы субъектов Федерации, руководители органов законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации, депутаты законодательных органов субъектов Федерации, и другие.

Что касается глав органов местного самоуправления, то ими являются должностные лица, возглавляющие местное самоуправление на территории муниципального образования. Конкретные должности глав органов местного самоуправления могут называться по - разному: мэр, глава администрации, префект, председатель и так далее. Наименование должности определяется уставом соответствующего муниципального образования.